Quand j’ai choisi de renforcer encore ma posture et mes pratiques de formateur en cartes mentales, en 2021, j’ai opté pour une formation en neurosciences, avec BMO (Brain Modus Operandi). Cinq ans plus tard, les impacts sont très positifs sur mon activité de formation et coaching (Mind Mapping Décision), et je mobilise ces apports autant pour mes propres apprentissages que ceux de mes stagiaires. Dans cet article, je détaille comment les neurosciences s’intègrent à la pédagogie pour les formateurs et enseignants. Cette formation a logiquement démarré un examen introspectif de mes croyances et comportements. Elle a ensuite balayé cette part invisible de l’activité mentale qui représente 60% des processus cognitifs, selon les dernières recherches.

Sommaire

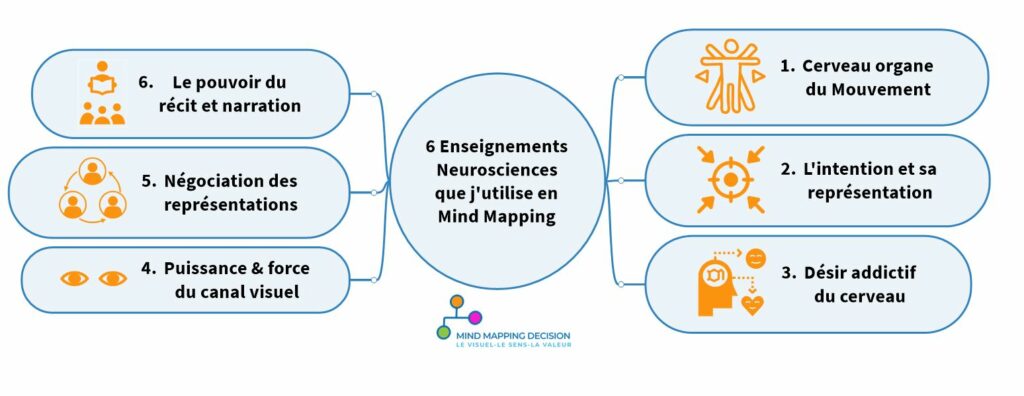

II°. Comme formateur mind mapping, j’Intègre ces 6 apports neurosciences

- A. Le cerveau est l’organe du mouvement (D. WOLPERT)

- B. Tout part de l’intention initiale et de sa représentation

- C. Stratégies de satisfaction addictive et choix du cerveau

- D. Le canal visuel, fait circuler les informations plus vite

- E. Les échanges, voyages au cœur de nos représentations

- F. Pouvoir du récit, questionnement en pleine conscience

I°. Formateur Cartes Mentales et Passionné par le Cerveau

1.1 L’imagerie cérébrale encore plus précise, mais toujours ces neuromythes

Je lisais souvent des affirmations discutables, car peu nuancées, sur les liens entre les cartes mentales et le cerveau, sur fond de références vagues aux neurosciences. À commencer par celle qui stipule que “le mind mapping épouse le fonctionnement naturel cerveau gauche – cerveau droit” ! Vraiment ?

Comment ces erreurs peuvent-elles persister ? Aux côtés de la fascination pour ces approches neuroscientifiques, soutenues par des avancées massive de la recherche et ses outils de plus en plus pointus :

- L’IRM fonctionnelle (IRMf) cartographie en temps réel des zones cérébrales activées,

- L’électroencéphalographie (EEG) haute densité : mesure de l’activité électrique du cerveau,

- L’imagerie par tensorisation de diffusion : visualisation précise des connexions neuronales,

- La spectroscopie proche infrarouge : analyse de l’oxygénation cérébrale durant l’apprentissage.

Car, depuis les années 1970, grâce à ces progrès continus, les neurosciences ont connu une évolution constante, permettant d’observer avec une précision exponentielle les zones cérébrales activées chez les apprenants.

Nous sommes passés de la simple cartographie des lésions, à la détection des flux et des mécanismes cognitifs, affinant ainsi notre compréhension des aires cérébrales affectées.

Le neuromythe de la division gauche – droite du cerveau n’est pas le seul. Découvrez cette vidéo de 2023 avec ces ces 5 (fausses) idées reçues. Un 1er pas avant de s’engager dans les neurosciences.

Ensuite, faites le QUIZ.

1.2 Neuropédagogie : songer à ce que l’imagerie ne nous dit pas (encore)

La neuropédagogie, discipline s’appuyant sur les neurosciences, vise à optimiser les méthodes et contenus pédagogiques pour mieux respecter le fonctionnement du cerveau humain. Son attrait pour savoir comment le cerveau apprend est manifeste : formateurs et apprenants en redemandent pour mieux enseigner, mieux transmettre et mieux s’adapter aux contextes des élèves !

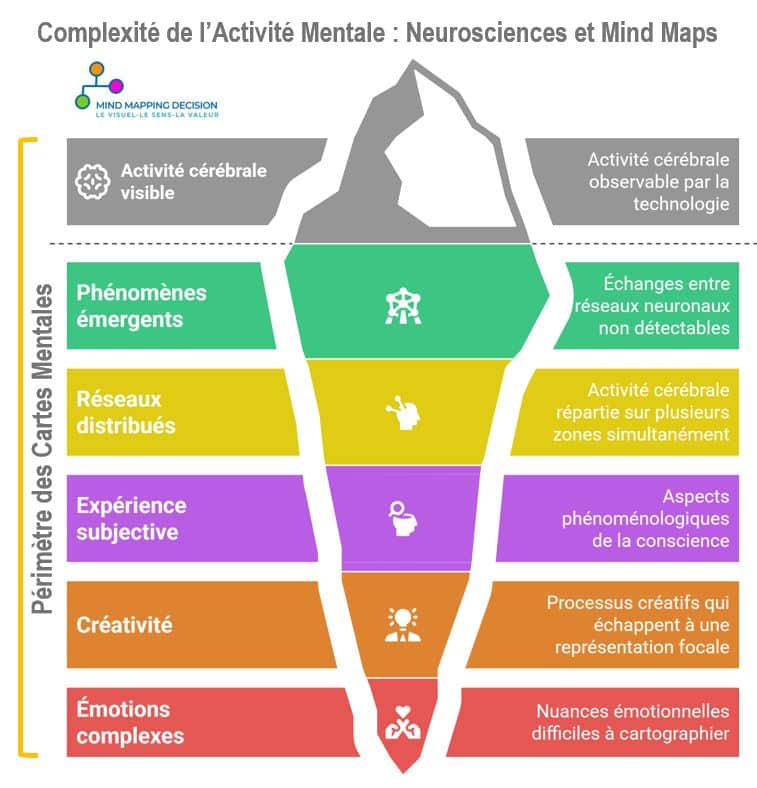

Toutefois, la discipline ne doit pas occulter la complexité des liens entre les activités intellectuelles et leur représentation cérébrale visible par les technologies. Ce champ d’expérimentation vaste, multidisciplinaire et toujours en développement, reste certes prometteur, mais il convient de ne pas minimiser les parties invisibles de l’activité mentale, dont :

- Les phénomènes émergents visent les interactions complexes entre réseaux neuronaux non détectables.

- Les réseaux distribués comprennent les activités cérébrales réparties sur plusieurs zones simultanément.

- L’expérience subjective concerne les aspects phénoménologiques de la conscience.

- La créativité intègre des processus créatifs qui échappent à la représentation focale.

- Les émotions complexes incluent des nuances émotionnelles difficiles à cartographier.

Autant de pans qui échappent pour le moment à une “représentation cérébrale visible” et appellent à la mesure.

1.3 Le défi de l’IA en 2025 : un nouveau risque ou une aide pédagogique ?

Aujourd’hui, l’IA générative s’hybride à cette fascination pour les neurosciences et désoriente l’enseignant et le formateur.

Restons vigilants face aux vérités toutes faites, souvent manipulées par le secteur du marketing éducatif. Le nombre de livres ou contenus pseudo-scientifiques et auteurs soudains devenus experts est déjà un signal d’alerte.

La combinaison de la toute-puissance des neurosciences et de l’irruption de l’IA, risque de fragmenter les politiques pédagogiques, à cause d’initiatives brusques et incohérentes.

Cela s’observe tant dans les politiques publiques éducatives, qu’en entreprise, où coexistent des expérimentations de valeur, et les pires usages de l’IA en formation, comme la confusion entre gagner du temps Vs du sens, se tromper d’IA, oublier l’esprit critique, ou ne pas accompagner les équipes.

Pourtant, l’IA recèle aussi d’opportunités d’innovation, à commencer par la déconstruction des neuro-mythes, la stimulation de la pensée critique ou la profondeur de questionnements enchaînés pour contrer les biais cognitifs.

D’évidence, L’IA Générative a son rôle à jouer dans la production d’un matériel pédagogique adaptatif, calé sur le rythme et les intérêts de l’apprenant, et la fourniture d’un retour d’information en temps réel. Je recommande le tout nouveau portail de l’Université de Stanford qui centralise tous les papiers de recherche sur les applications de l’IA Générative dans l’enseignement et la formation.

Quiz Mind Mapping Décision : 5 Mythes et Réalités du Cerveau

II°. Formateur Mind Mapping, je Mobilise ces 6 Leviers Neurosciences

En réalité, j’en mobilise bien plus, et ils forment un corpus en évolution. Ici, j’en choisis 6, et je vous explique comment je les intègre dans mes formations mind mapping et accompagnements au profit des apprenants.

A. Le cerveau est l’organe du mouvement (D. WOLPERT)

Le Point : le cerveau, au-delà d’un centre de commande, est l’épicentre de la perception, de la cognition et de la mémoire. Les pensées qu’il génère sont des réponses aux mouvements de l’environnement, et sont elles-mêmes des forces motrices de transformation interne. Mais, avant cela, il est essentiel de faire le vide, se libérer d’un mouvement permanent, souvent compulsif. Ouvrir le regard débute généralement par la pratique du “vide”.

Application en Mind Mapping : démarrer avec une carte vierge, avec la force d’attraction du sujet central est une expérience pleine et consciente. Ce centre signe toute l’intention – l’attention portée au moment présent. Ce centre est le siège d’une force ultime qui maintient la cohésion de la carte. Démarrer une carte ainsi est une forme d’engagement personnel : depuis ce centre, je perçois, je pense et formule les impulsions du monde extérieur, ainsi au savoir de se structurer par étapes. Ce faisant, j’affirme ma liberté fondamentale de penser et d’agir dans un cadre d’affirmation et d’estime de soi.

B. Tout part de l’intention initiale et de sa représentation

Le Point : L’intention et la représentation façonnent notre conscience des choses. Le visuel est un levier de représentation, au-delà des mots. Quand les mots se taisent, le visuel prolonge la pensée. Les informations non perçues par moi, ne sont pas représentées, et donc n’existent pas pour moi. Dès lors, les conversations dans les projets deviennent des échanges de représentations du “réel”. Changer ses représentations modifie jusqu’aux comportements, et ce sont les effets de contrastes et de saillances qui lancent ces transformations.

Application en Mind Mapping : je prête attention aux espaces vides de la carte. Je les pense non comme des manques, mais des perceptions non (encore) effectives, mais qui font partie de l’équilibre du projet. J’accepte cette incomplétude, ce qui me permet de rester dans des seuils addictifs raisonnables (dopamine, cortisol) en l’absence de stress. Je vois ces trous d’informations comme autant d’invitations à dépasser mes croyances et seuils de perception habituels, seul et avec l’énergie du groupe, car c’est l’opportunité d’aller sonder les perceptions d’autres membres de l’équipe projet.

C. Stratégies de satisfaction addictive et choix du cerveau

Le Point : les circuits de la récompense (dopamine) guident le cerveau vers la facilité et l’immédiateté. Ces stratégies sont sources de valeur perçue et de pouvoir agissant. Cette valeur et ce sens, s’unissent dans un “Tout”, un “Système” cohérent qui les encadre, et forme une vision du monde ou du projet. Changez de contexte, et c’est toute la vision, l’histoire et le projet qui changent.

Application en Mind Mapping : je ralentis le temps. Je repère les contextes. J’organise des zooms In – Out pour “remonter” le long de ce “Tout” et vérifier sa cohérence. Je sais que mon ressenti de fluidité, efficacité, est déjà un allié dans ce mouvement, même s’il est encore éloigné du résultat final escompté. Je vise l’état de “flow” propice à stimuler la densité neuronale, et faire progresser la réserve neuronale qui soutient la plasticité cérébrale. La fluidité et le potentiel de recombinaison des idées et informations progressent avec ce renforcement positif. Ces parcours, par leurs répétitions, contribuent à fixer des nouveaux chemins neuronaux.

D. Le canal visuel, fait circuler les informations beaucoup plus vite

Le point : le système visuel, a un câblage très dense et 230 millisecondes suffisent pour percevoir et affecter une valeur à une information. L’attention agit comme un filtre, se focalisant sur des éléments clés parmi la masse des perceptions. Elle mobilise en priorité ce canal visuel, associé à 26 aires visuelles spécialisées : couleur, forme, taille, brillance, contour, mouvement, etc. Voir la vidéo de Stalislas DEHAENE “La perception des graphiques : un nouvel exemple de recyclage neuronal” (02/2025), sur les perceptions des graphes, visuels et nombres en lien à la production de sens.

Application en Mind Mapping : la multiplicité et la spécialisation des 26 aires visuelles, soutient la puissance des pratiques visuelles, comme les cartes mentales et les cartographies. Cela nous invite à enrichir les contrastes et stimuli visuels dans la carte, au-delà des seules 4 à 5 couleurs habituellement recommandées. Jouer sur la taille de polices, leurs formes, les entourages, et trouver les meilleurs équilibres sans surcharge.

E. Les échanges, vrais voyages au cœur de nos représentations

Le point : dans l’entreprise, les projets et situations d’échange, introduire des nuances, un vocabulaire varié et faire des pauses, offre à l’interlocuteur (et à soi-même) de réaliser des allers-retours au cœur de ses représentations, et de les réévaluer. En cas de tensions, vous réduisez ainsi le stress et la production de cortisol, en agissant sur les systèmes de représentation associés.

Application en Mind Mapping : pour accompagner les personnes avec le mind mapping (posture de coach, formateur ou facilitateur), j’alterne des saillances d’attention, des ruptures de cohérence modérées (sujets, visuels, placements, questions…), capables d’ouvrir de nouveaux espaces. Associés aux schémas visuels, les scénarios “Et si… ?” sont parfaits pour cela. Je maintiens ces fenêtres ouvertes un instant, facilitant ainsi la reconfiguration, car le cerveau humain tend à détester les boucles non refermées. Par la suite, je reviens sur ces points, avec la personne accompagnée, afin de résoudre ces boucles. Comme facilitateur, je fais aussi ce travail sur moi-même !

F. Le pouvoir du récit et du questionnement en pleine conscience

Le point : l’approche narrative et appréciative, dont les apports de Michael White ou Pierre Blanc-Sahnoun, soulignent les bienfaits d’une posture de questionnement respectueux, puissant, génératif.

- White aide les personnes à ne pas s’identifier au problème, le traitant comme une entité distincte. Il est ainsi possible de construire des récits alternatifs, fondés sur les valeurs, intentions, résistances et compétences plus profondes. Le questionnement nomme et formalise le problème comme un personnage externe.

- Blanc-Sahnoun, quant à lui, réhabilite les “petites histoires” du quotidien, en les intégrant au récit global.

Application en Mind Mapping : J’ai toujours perçu le mind mapping comme support idéal à la fabrique du récit. C’est peut-être même, ce qui m’y a mené. Qu’il s’agisse d’un plan stratégique marketing, ou d’un cadrage de projet. La carte permet de collecter, puis déconstruire un récit avec ses acteurs. Passer sous la surface du discours, et toucher les valeurs, les résistances, les nœuds, pour produire ensuite un récit plus authentique. Plus riche, plus fidèle aux intentions profondes, et au final validé par les protagonistes. L’utilisation de visuels, de métaphores et la spatialisation des sujets facilitent la production de scénarios alternatifs, mettant aussi la multisensorialité au service de l’intelligence collective.

III°. Intégrer les Neurosciences à l’Apprentissage ? Et les Mind Maps ?

3.1 Les dynamiques d’apprentissage : complexité en point de départ et d’arrivée

Toutes les méthodes sérieuses d’apprentissage reconnaissent la relation complexe entre les sciences cognitives et les pratiques éducatives.

Poser ce cadre avec honnêteté est important, car le choix des méthodes doit aider une meilleure acquisition des savoirs. Ces méthodes évoluent avec les avancées des neurosciences, sous forme de percolation lente, et non spectaculaire.

3.2 Le Mind Mapping : au-delà de l’outil, penser la pensée en individuel et en équipe

La pensée se manifeste par la traduction d’interactions neuronales, sociales et comportementales avec l’environnement. Dans mes formations avec Mind Mapping Décision, j’enseigne la force de la pratique, au-delà du simple outil de brainstorming ou de prise de notes.

Ces mécanismes d’élaboration de la pensée se forment aussi sur une réalité sociale et émotionnelle. Penser cette globalité ouvre des potentiels d’innovation en résolution de problèmes complexes. En entreprise, les mind maps invitent à penser l’équilibre des profils et talents dans les projets. L’usage des cartes mentales en groupe (ateliers collaboratifs projets) transforme la manière dont un groupe apprend, collabore et décide. Une étude récente (03/08/2025) propose un modèle dynamique d’intelligence collective, sur base de processus cognitifs distribués, actionnable avec les cartes.

Le mind mapping collaboratif rappelle que nous n’existons qu’en résonance avec nos semblables. Avec cette approche globale, ces bénéfices émergent :

- Développement cognitif : stimulation de la créativité et de la pensée associative,

- Apprentissage collaboratif : facilitation des échanges et de l’intelligence collective,

- Gestion de projet : optimisation de l’équilibre subtil des talents et profils d’équipe,

- Plasticité cérébrale : renforcement par étapes des nouvelles habitudes de pensée,

- Mémorisation : consolidation régulière des nouveaux apprentissages et innovation.

En formation cartes mentales, je vous apprends que notre cerveau est capable de bouger et d’ancrer de nouvelles habitudes de pensée plus performantes. Nous voyons aussi comment nos pensées peinent parfois à abandonner leurs chemins habituels, car c’est plus de fatigue pour les systèmes neuronaux. Mais, grâce à des suites de petits pas, en le respectant davantage, il est prêt, par sa plasticité cérébrale, à nous aider dans une consolidation régulière des nouveaux apprentissages pour de meilleurs résultats.

Quand des groupes projets utilisent le mind mapping comme langage commun pour explorer des idées ou résoudre des problèmes, cela favorise une neuroplasticité, une sorte de résonance cérébrale de groupe qui améliore la capacité de chacun à percevoir puis réaliser.

3.3 Pièges de la réduction, du neuro-solutionnisme et mesures préventives

L’intégration des neurosciences dans la formation doit donc se faire avec précautions.

Sinon, après l’étape initiale de fascination, les formateurs diront leur scepticisme et leur défaut d’appropriation quant à l’applicabilité des avancées neurosciences.

| Risques à éviter | Conséquences | Solutions préventives |

|---|---|---|

| Réductionnisme | Simplification excessive des mécanismes cérébraux | Maintenir une approche holistique, nuancée, incarnée |

| Surinterprétation | Attribution de pouvoirs magiques aux neurosciences | Validation scientifique rigoureuse des affirmations |

| Neuro-solutionnisme | Dépendance excessive aux explications neurologiques | Viser la pensée critique, le libre arbitre, collectif |

| Marketing éducatif | Manipulation commerciale et fausses promesses | Formation continue des formateurs aux enjeux |

Les neurosciences éclairent et ouvrent des espaces, mais ne peuvent pas à elles seules créer une science pédagogique solide. L’IA en plein essor, est-elle l’occasion de bâtir une nouvelle relation au savoir ?

On pense déjà à un univers où la technologie amplifie en pleine conscience notre intelligence sans s’y substituer. La synergie neuro pédagogie et IA nous pousserait-elle vers cet horizon de refonte de la manière d’acquérir et exploiter des connaissances tout au long de sa vie ? La formation y a une large part, et dans cet esprit, les formations Mind Mapping Décision intègrent aujourd’hui ces éléments, tout en restant fidèle à l’esprit originel de Tony BUZAN ! Aucune contre-indication.

IV°. Bâtir une Pédagogie d’Avenir : Prudence, Éthique et Collaboration

4.1 Besoin d’une approche pédagogique nuancée et testée en continu

Une posture de prudence s’impose lors de l’application des découvertes des neurosciences. En raison de sa nature interdisciplinaire, ce domaine exige une approche qui, non seulement, examine les contextes sociaux, mais assure aussi la cohérence des stratégies pédagogiques. Celles-ci doivent être discutées, coconstruites entre formateurs, coachs, facilitateurs, puis testées à petite échelle avant de revendiquer une quelconque filiation avec les dernières avancées scientifiques les plus spectaculaires.

Former en conscience, impose de creuser les concepts d’encodage, de stockage et récupération. Avec les cartes mentales et l’activation des fonctions de la métacognition (penser sa propre pensée), c’est une évidence. La pensée visuelle est un environnement d’apprentissage où tous ces éléments s’activent, d’où sa puissance.

Les managers – facilitateurs qui utilisent des outils visuels, pas juste pour la planification, mais aussi pour pousser l’engagement de l’équipe dans les situations complexes disposent avec le mind mapping d’un allié de choix.

4.2 L’exemple historique des pratiques et techniques de mémorisation

Il existe depuis l’Antiquité une fascination pour les techniques mnémoniques, comme en témoigne le concept popularisé et décrit par Saint-Augustin du Palais de Mémoire. Un principe, aussi appelé méthode des loci, validé par les neurosciences modernes.

Les recherches ont validé l’existence d’une *grille spatiale* comme support à la mémoire épisodique et de lieux. L’association des informations à des lieux, renforce la mémorisation et le rappel séquentiel des informations. Ce principe de spatialisation opère pleinement en mind mapping pour une appropriation et une mémorisation plus efficaces.

La pratique du palais renforce les connexions entre le cortex préfrontal, l’hippocampe et le cortex visuel. Un encodage multiple, pour une meilleure récupération des concepts et connaissances, grâce à l’imagerie et la plasticité cérébrale.

V°. Formateur Mind Mapping Demain : Maps, Neurosciences

et Formation Augmentée par l’IA éthique ?

Et si les neurosciences nous éclairaient sur la façon dont l’IA pourrait booster l’apprentissage ? À condition que cette IA soit elle-même éthique :

- Transparence des algorithmes : compréhension des mécanismes de décision

- Équité et non-discrimination : accès égal aux opportunités d’apprentissage

- Protection des données : respect intégral de la vie privée des apprenants

- Autonomie préservée : maintien du libre arbitre et de la pensée critique

- Responsabilité humaine : supervision et contrôle par des professionnels qualifiés

Le formateur en tirerait un immense profit, évoluant de simple transmetteur de savoir à facilitateur, coach et concepteur d’expériences d’apprentissage. Par exemple, des expériences récentes en réalité virtuelle, attestent que la création d’un palais de mémoire virtuel améliore encore la capacité de rappel, grâce à l’immersion spatiale et à l’engagement multisensoriel. Cet exemple de synergie entre technologie immersive et neurosciences, ouvre des pistes prometteuses à explorer pour l’avenir de la formation. Comptez sur Mind Mapping Décision pour suivre ces sujets passionnants.

Formateurs, Enseignants et Apprenants, partagez vos commentaires !

Auteur : Denys LEVASSORT, Fondateur du site mind-mapping-decision.com.

Fort d’une expérience de +15 ans en Systèmes d’Information, avec des missions de Conseil et Formation dans des domaines d’activité très variés, il s’est vite passionné pour la Pensée Visuelle et la Gestion des Connaissances. Il est aujourd’hui un spécialiste reconnu du Mapping en entreprise, en plus des aspects de Management de l’Information.

“L’époque est aussi passionnante qu’exigeante ! Dans une posture de techno-vigilance, je veille à intégrer tout ce qui peut optimiser les contenus, les processus, les équipements et interactions en formation. Les avancées technologiques depuis 3 ans sont énormes, tout en cultivant ce qui est intrinsèquement propre à l’humain. Je teste en continu comment formateur et apprenant peuvent sceller ensemble de nouvelles expériences d’apprentissage, plus profitables. Le but : concevoir des environnements de projet propices à une créativité accrue, à la résolution collaborative de problèmes et à une dynamique d’apprentissage continue et adaptative.”

Retrouvez le Profil LinkedIn de Denys LEVASSORT

Commentaires récents